The Body tem abraçado uma sensação fatalista desde a sua descoberta em 2010 – esse álbum é impiedosamente eficiente e nos lembra que não há tempo a perder.

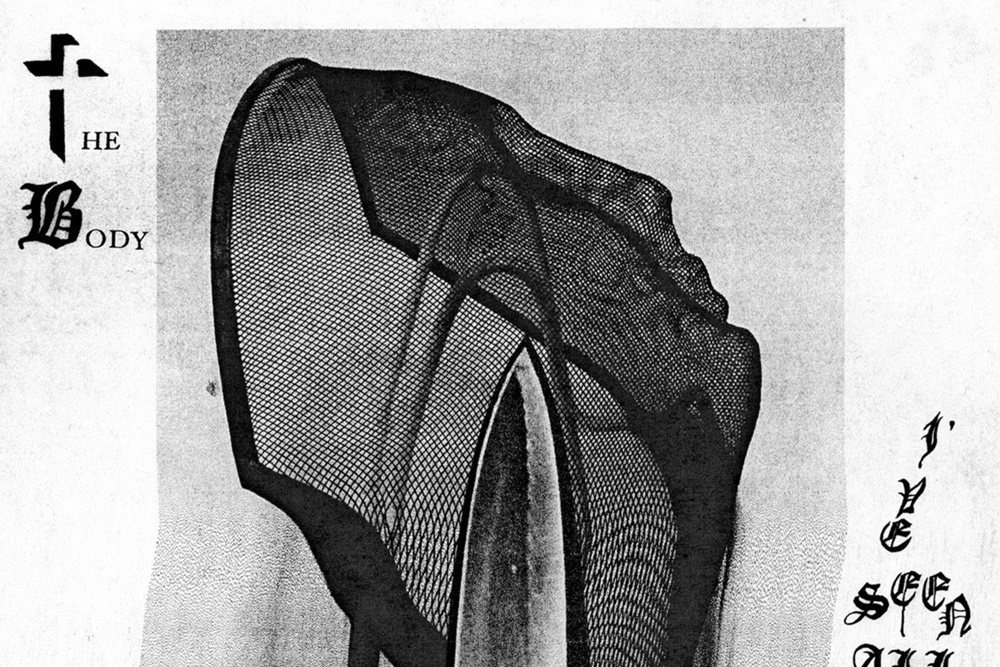

Embora o noise rock seja um gênero vasto e aberto, quando você está com 20 anos de carreira fazendo um barulho infernal, há basicamente dois caminhos que você pode seguir em um novo lançamento: ficar mais polido, mais preciso e menos abrasivo ou se tornar o ruído mais pesado, mais desagradável e mais intenso. No oitavo álbum do duo de Portland, The Body, Chip King e Lee Buford optaram pelo último. Em registros anteriores, como a colaboração com os inovadores do grindcore Full of Hell, “Ascending a Mountain of Heavy Light” (2017), a banda encontrou um poder em suas paisagens sonoras mais limpas. Mas, como o título sugere, “I’ve Seen All I Need to See” parece uma rejeição total da luz; os sons de um psicopata em formação decidindo finalmente tirar e realizar suas fantasias mais sombrias. “Para subir essas escadas de novo”, são as palavras que abrem o álbum. É basicamente uma leitura de um poema de Douglas Dunn chamado “The Kaleidoscope”, que é sobre a culpa que corre pelas veias da dor. O resto das letras do álbum são completamente indecifráveis, dados os gritos distorcidos pelos quais são apresentadas, mas o clima geral do álbum não evoca o “perdão absurdo” que o poema de Dunn busca. Parece uma tortura.

Não há como se esconder da escuridão que se esconde dentro de qualquer álbum lançado pelo The Body. Pelo contrário, você se rende aos seus elementos. Os gritos aterrorizados no fundo da mixagem de “Eschatological Imperative” soam como uma vítima de sequestro tentando desesperadamente ser ouvida. A claustrofóbica “A Pain of Knowing” é construída a partir de pulsos estroboscópicos e gritos desesperados marcados pela distorção instrumental. “The City Is Shelled” move-se em um som violento dominado por golpes ensurdecedores. Eventualmente, uma linha de piano praticamente indiscernível aparece no fundo da mixagem como uma miragem febril, um lampejo de luz que é tão fraco que pode nem ser real. O poema faz referência a uma escada que o narrador sobe doze vezes por dia, um ciclo doloroso de que sua esposa morreu na sala acima. Tendo levado sua abordagem extremista do doom metal ao ponto de ruptura e além, Lee Buford e Chip Lee emergem do buraco negro eletrônico de seu trabalho mais recente com uma reavaliação desconfortável de suas bases de guitarra e bateria. Em vez do temido esforço de voltar ao básico de uma banda que se perdeu, o som ultra distorcido e anormalmente deteriorado quebra as moléculas do seu som e o reconstrói como algo irreconhecível e estranho.

Se não é o álbum mais desafiador do The Body, é aquele que divide seu gênero hospedeiro com maior gosto. Não existem outras bandas como essa. Nenhuma que mergulhou tão profundamente na experimentação do noise e se divorciou da cena do metal. The Body tem estado muito ocupado desde o lançamento do seu último LP, “I Have Fought Against It, but I Can’t Any Longer.” (2018). Nesse tempo, eles fizeram colaborações com MSC, Uniform e Whitehorse – todos os quais foram grandes lançamentos. No entanto, eles parecem ter passado algum tempo sozinhos e estão prontos para desencadear algo mais irritado. Se houvesse um álbum que seria considerado um retorno às suas raízes, então pode ser este. “I’ve Seen All I Need to See” se apega firmemente no lado mais experimental da banda. Embora seja normal para o duo, seu peso diminuiu em muitos lançamentos recentes e não soou tão cru quanto. Lançamentos como “I Shall Die Here” (2014) e “One Day You Will Ache Like I Ache” (2016) seriam comparações mais adequadas dentro de sua discografia. O que é notável neste disco é como a distorção e o ruído estão entrelaçados, e como ele foi mixado de forma que parece que os alto-falantes estão estourados – ou talvez todos os meus alto-falantes estão estourados. Isso é possível; é um registro incrivelmente distorcido.

O álbum realmente parece agressivo – como se a dupla estivesse saindo da escuridão e agarrando seus pescoços. “They Are Coming” tem uma sensação agressiva, embora lenta e explosiva. Dito isto, o metal, apesar de todas as suas credenciais antissistema, pode muitas vezes ser bastante conservador. Muitos dos velhos temas foram lançados repetidamente nas últimas quatro décadas. Embora isso não seja um grande problema para os fãs de metal, é discutível que as mesmas ideias recicladas simplesmente não têm o mesmo impacto de antes. O que antes parecia impossivelmente pesado, ensurdecedor e alto, até mesmo chocante ou transgressivo, agora pode ser tocado nas rádios convencionais sem ninguém se importar. Por isso, The Body é um tipo diferente de banda de metal. Por duas décadas, a dupla tem expandido os limites do que o metal pode ser – do que a música pode ser. Misturando elementos eletrônicos e samples com riffs barulhentos, The Body se especializou em criar música que soa terrivelmente alta e que ultrapassa a lacuna entre o metal e o noise experimental.

Desta vez, o som central é formado pela guitarra, bateria e voz. A base das músicas é composta por riffs esmagadores e batidas implacáveis, adornadas com vocais incompreensíveis e atormentados. Melodias aparecem e desaparecem gradualmente, com o piano do músico convidado Chrissy Wolpert fornecendo uma notável variação textural em determinados lugares. Wolpert também fornece vocais ocasionais, assim como Ben Eberle. O que torna este álbum único é a mistura de efeitos de produção de estúdio com o som da banda tocando ao vivo. Mas embora pareça que as faixas originais foram gravadas “ao vivo”, toda a mixagem foi mergulhada em grandes quantidades de distorção. As guitarras são contorcidas e a bateria é inundada por um rosnado sobrenatural e ameaçador. A banda trabalhou com o engenheiro Seth Manchester para criar essas camadas cacofônicas que envolvem todas as faixas do álbum. Além disso, a mixagem também é manipulada de modo que às vezes se dobra e se quebra completamente, seja para completar um silêncio perturbador ou para pequenas pausas de sintetizador.

O efeito dessa manipulação sonora quando combinada com a ferocidade da música abre buracos na própria estrutura. Parece tão abrasivo quanto possível, sem cair completamente em uma parede de puro ruído. E é aqui que The Body realmente tem sucesso com “I’ve Seen All I Need to See”. Eles alcançam novos limites dentro dos quais definem o termo “metal”. Mesmo assim, apesar de toda sua magia sonora abrasiva, ainda soa como uma banda de verdade tocando instrumentos. “I’ve Seen All I Need to See” está longe de ser fácil de ouvir. É o tipo de álbum que mesmo aqueles familiarizados com o metal na veia do Motörhead ou Metallica podem perfeitamente rotular como inaudível. Aqueles acostumados a perceber a sutileza por trás do noise, no entanto, acharão esse registro ricamente cativante, catártico e recompensador. Embora não seja o álbum mais sombrio do The Body, “I’ve Seen All I Need to See” mantém a dor e a melancolia de marca registrada. É bom ver a dupla misturando as coisas – ficando mais barulhenta e raivosa. Talvez seja um estágio de luto, ou é apenas o estado natural da existência da banda.